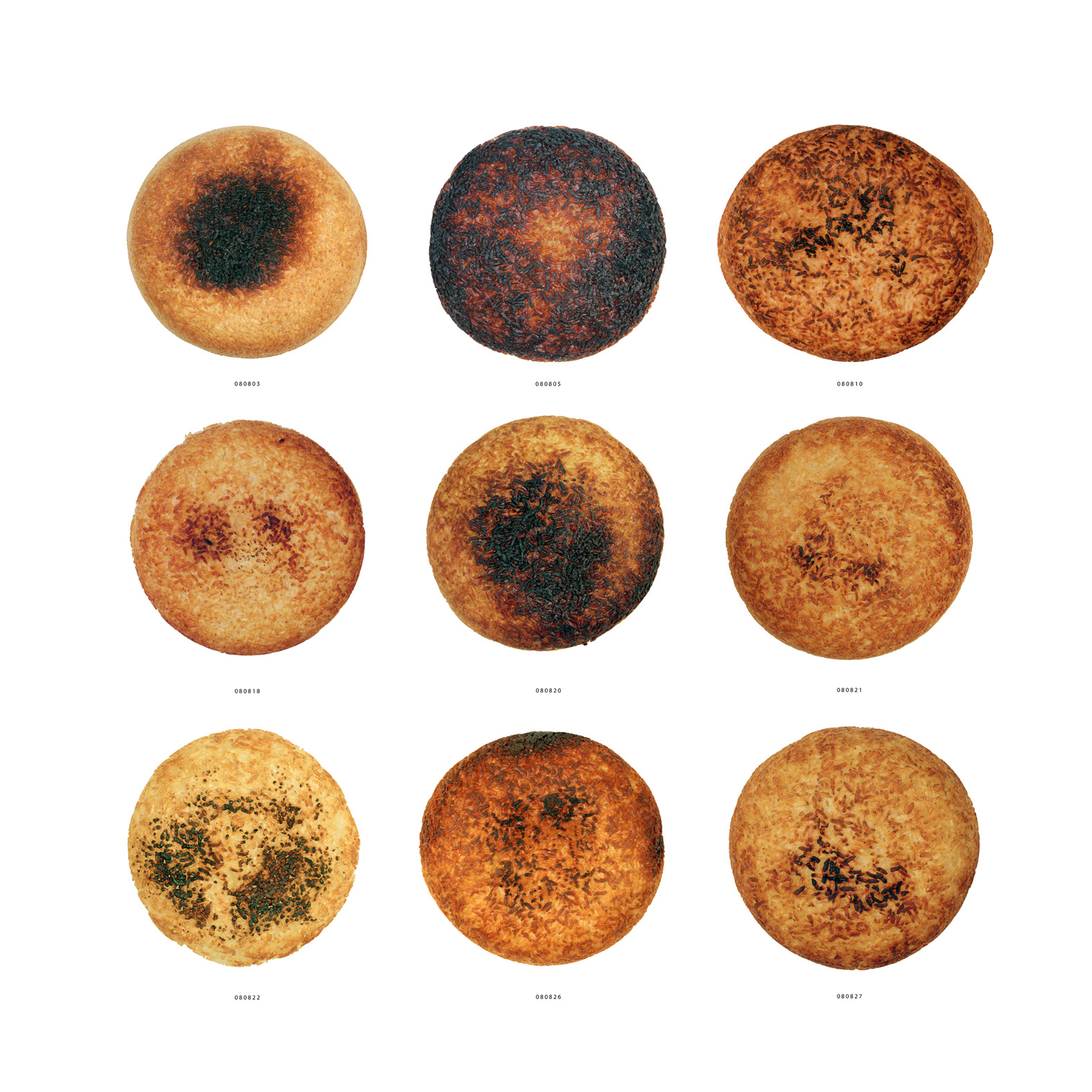

작업노트

食口식구

가난하던 그 시절 지금처럼 먹을거리가 흔하지 않던 그때

어머니께서 긁어 주시던 누룽지의 고소함이

지금도 따뜻한 추억으로 내 입속을 맴돌고 있다는 식의 얘기를 할 수 있었다면

차라리 홀가분하겠다.

그렇다고 뭐 그렇게 대단한 진리나 철학 같은걸 얘기 하겠다는 것도 아니다.

그건 그냥 누룽지니까

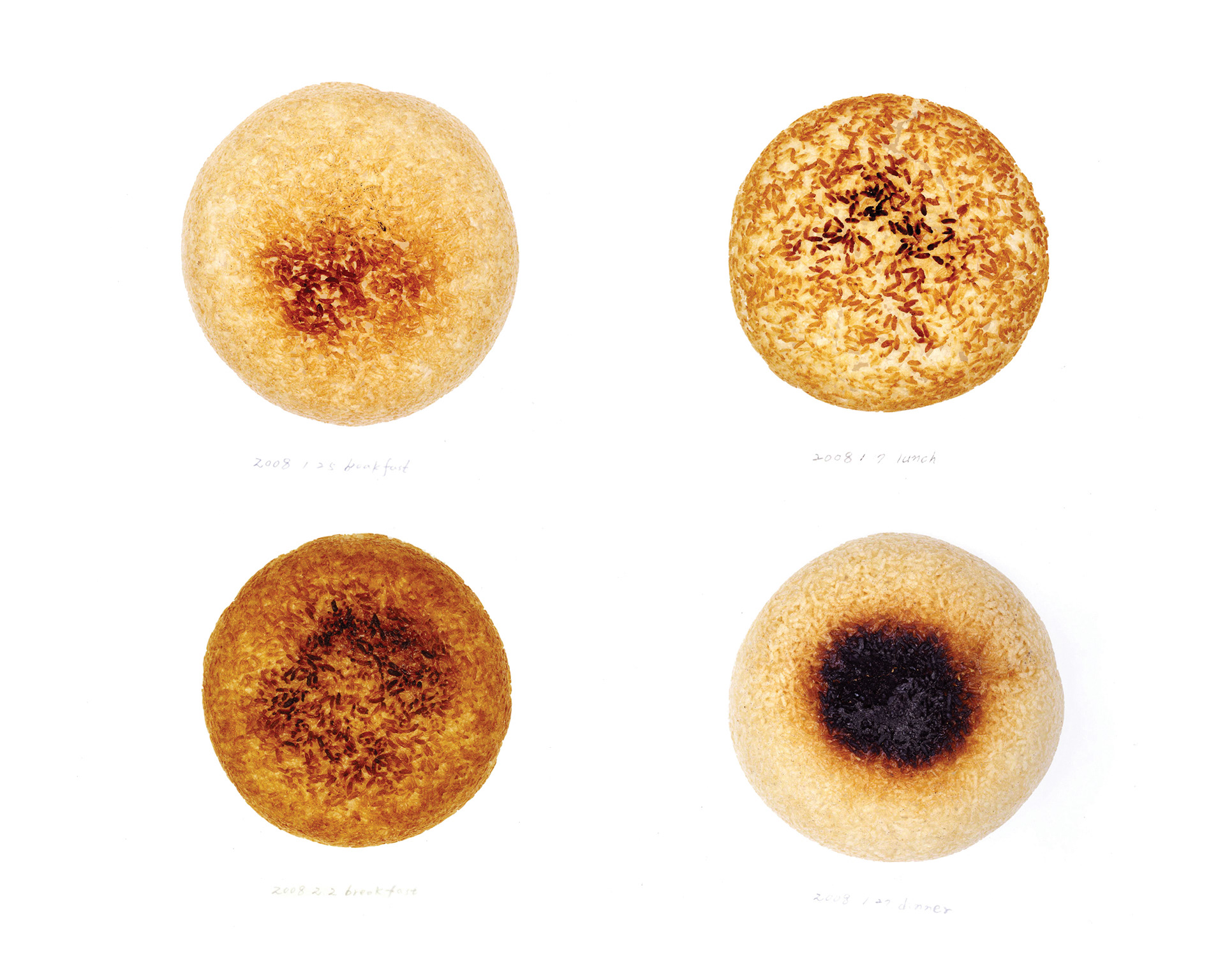

그러나 그날 저녁은 지금까지와는 다른 저녁이 되었다.

‘밥도 저렇게 이쁜 누룽지를 남기는데 …….

어처구니가 없다 누룽지에게 경쟁심을 느끼다니

이건 단지 2008년 1월 16일 저녁에 내가 먹은 밥일 뿐인데!!!

누룽지 찍기는 이렇게 시작 되었다.

언젠가 한 잡지에서 이제 지겨운 그놈의 ‘일쌍’ 얘기 좀 그만하자는 글을 읽은 적이 있다.

얼마나 지겹고 흔한 소재였으면 그렇게 된 발음으로 부르면서까지 그만 하자고 했을까마는 하루하루 먹고 사는 일이 그놈의 일상과 떨어지려야 떨어질 수 없는 일이니

또 얘기할 수밖에!

누룽지가 모자처럼 생겼다고 냉큼 머리에 써보는 아들, 딴 데 정신을 팔고 있다가 새까맣게 타버린 누룽지를 보면서 내 속은 더 새까맣게 탓 다고 내뱉는 아내의 하소연

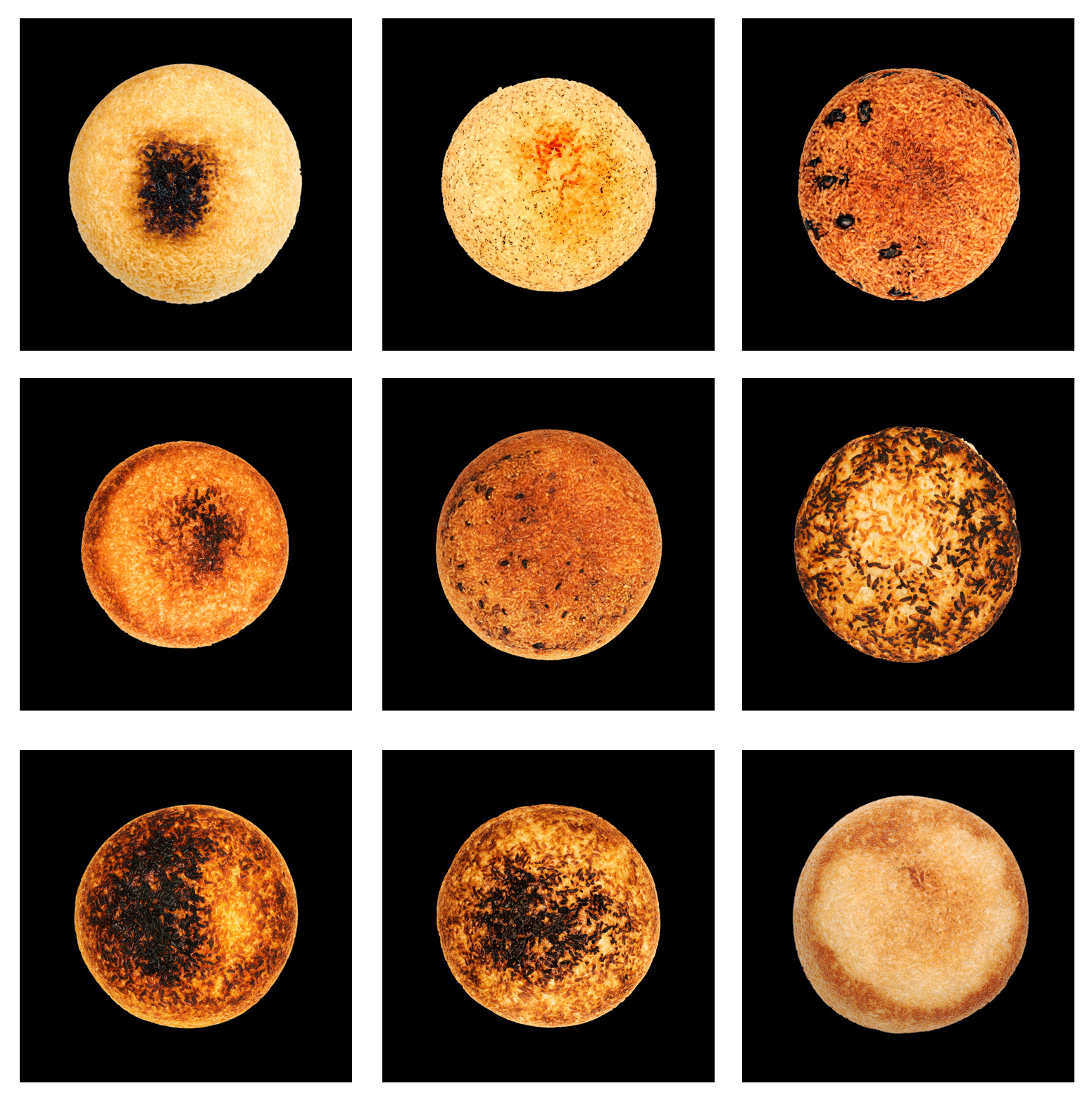

오늘은 왕관 모양이라며 신기해하고 바닥의 탄 모양을 보며 우주를 떠올리는 그 짧은 일상적인 순간들이 누룽지 속에 고스란히 들어있다.

그렇게 매 끼니를 채우며 보내는 일상이 인생이 된다.

뜨거운 태양빛에 싹을 틔우고 결실을 맺어 자기를 키워준 사람에게 다시 살아갈 힘을 나누어주고는 처음 생명의 기운을 받았던 태양의 모습을 자기 몸에 새기고 되돌아간다.

그 모양이

아버지를 닮았다.

나를 닮았다.

우리 식구와 닮았다.